Panorama Yang Hampir Hilang

Edisi: 01/15 / Tanggal : 1985-03-02 / Halaman : 27 / Rubrik : SEL / Penulis :

Payung fantasi melambai di sinar pagi Ai, ai, siapa dia Wajah sembunyi di balik payung fantasi Ai, ai siapa dia (dari Payung Fantasi, Ismail Marzuki).

SEORANG gadis cantik Indonesia, tahun 1950-an, menyembunyikan wajahnya di balik payung. Bukan "payung kalong" bikinan Jepang, RRC, atau Taiwan. Tapi payung kertas bergambar bunga warna-warni, mungkin buatan Tasikmalaya, Jawa Barat, atau payung asli Juwiring, Jawa Tengah. Dan orang-orang konon mengaguminya - kecantikan sang gadis dan keindahan payungnya. Pemandangan seperti inilah agaknya yang mengilhami Komponis Ismail Marzuki menciptakan Payung Fantasi.

Tapi itu cerita lama, Bung. Kini gadis cantik masih ada. Namun Juwiring atau Tasik tak lagi berpayung. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu pabrik payung Juwiring, yang rata-rata per bulan menghasilkan 40 ribu payung, resmi ditutup. Pinda Aneka, nama pabrik itu, tak bisa bertahan terhadap serangan impor payung yang bermula di sekitar 1966.

Pabrik itu terletak di Desa Kwarasan - yang sejak 1950-an hampir tak berubah. Jalan menuju desa 22km di arah timur Kota Klaten itu sebagian kini memang sudah beraspal. Tapi kendaraan umum hanya berhenti di Delanggu, 7 km dari pusat desa. Sisa jarak itu harus ditempuh dengan naik becak atau andong yang di tempat-tempat lain disebut dokar atau delman atau bendi. Atau dijalani dengan kendaraan sendiri: mobil, sepeda motor, sepeda, selain kaki.

Tapi siapakah kini orang luar Juwiring yang akan bersusah-payah menjenguk Kwarasan? Dulu, begitu masuk kesembilan dukuh di desa itu, ke mana mata memandang akan ditemukan payung: hijau, merah kecokelatan, atau yang berkembang-kembang. Di halaman dan pekarangan, di jalan-jalan, payung diangin anginkan agar cepat kering lem dan catnya. Di teras-teras rumah, bilah-bilah bambu calon ruji payung dan kayu-kayu pohon belinjo juga ditaruh agar menjadi kering benar, untuk mencapai kualitas yang cukup sebagai kerangka payung. Sekitar 400 keluarga di semua dukuh itu dulu berlindung di bawah payung.

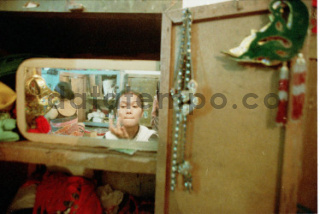

Kini, dengan penduduk 720-an keluarga atau sekitar 3.600 jiwa, di Kwarasan hanya tercatat 11 perajin payung plus beberapa perajin kerangka. Yang lain berdagang, atau jadi buruh tani. Bau lem dan cat tak lagi menjadi ciri khas. Kenangan lama itu masih tinggal secuil - itu, di sudut sebuah dukuh. Di satu rumah berdinding papan, tiap hari masih terdengar mesin bubut buatan sendiri berputar menghaluskan kayu. Masih terlihat bilah-bilah bambu dijemur. Itulah rumah Wongso Soemarto, 60, mungkin perajin kerangka payung seumur hidup.

Sungguh lain suasana sekarang dan masa lalu, kata Wongso dari Dukuh Gumantar ini. "Saya sekarang ini merasa sendirian," katanya. Dulu (kata yang paling sering diucapkan Wongso), tiap hari semua rumah di sini membuat payung. Dan begitu tenteram: terdengar tembang para pekerja: Dandanggula, Kinanti, Gambuh, Pucung. Perajin di satu rumah berhenti menembang, disambung dari rumah lain.

Dan di pasar, cerita Wongso pula, para pedagang akan menawarkan payung mereka sebagai payung Juwiring. Tak jelas mengapa justru nama kecamatannya yang populer - bukan nama desanya, Kwarasan itu. Mungkin karena Juwiring lebih enak atau lebih mudah diucapkan. Yang terang, kalau ketahuan sebuah payung ternyata bikinan luar Juwiring, ia akan jatuh harga. Juwiring! jaminan mutu!

Itu dulu. Dan, bersama dengan payung Juwiring, ada payung Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Jawa Barat, tahun 1950-an itu terkenal sekali dengan payung geulisnya - atau "payung Tasik", kata orang luar. Bahkan di sana desa yang terkenal karena payungnya lalu disebut Desa Babakan Payung. Nama itu melekat hingga kini - meski sekarang berubah hanya menjadi nama jalan, dan di sini kini hanya bisa ditemui seorang pengusaha payung. Yang lain sudah pada kabur ganti pekerjaan.

Padahal, hingga awal 1960 dari Tasik masih keluar 60 ribu payung kertas per bulan, ditambah beberapa ribu payung kain - lebih besar dibanding yang dari Klaten. Sebuah koperasi yang mengatur jual-beli payung di sana bernama Mitra Payung. Ini memang seakan saudara kembar koperasi lain di Tasikmalaya: Mitra Batik, persatuan para pengusaha batik yang, sebagai industri rakyat, praktis sudah mati.

Riwayat payung Tasik sarwa wae alias sami mawon dengan yang Juwiring: makin lama makin tak laku, lalu makin jarang dibuat, dan awal 1970-an produksinya hanya sekitar 3.500 per bulan. Gong kekalahan payung tradisi melawan payung impor terjadi pada 1973: Mitra Payung dibubarkan, karena tak lagi ada gunanya. Kini di Tasikmalaya hanya ada tiga pengusaha payung. Dan mereka baru membuat payung bila Anda berkenan memesan.

* * *

Tak hanya Wongso Soemarto yang menyimpan masa jaya Juwiring. Juga M. Roesdi, 65, yang bertahun-tahun menjadi kepala seksi produksi pabrik payung Pinda Aneka. "Dulu," katanya, "ada standar mutu yang harus dipenuhi para perajin payung". Pinda Aneka, harap dimaklumi, bukan pabrtk dalam pengertian memproduksi sendiri. Tapi, sebagaimana Mitra Payung di Tasikmalaya, lebih berfungsi sebagai koperasi yang menampung payung bikinan para penduduk di dukuh itu. Dan standar mutu yang disebutkan Roesdi itu meliputi jumlah ruji payung, panjang ruji, jenis kertas, dan jenis benang pengikat. "Banyaknya ruji dan rapatnya benang pada ruji penyangga akan menentukan kekuatan payung," tambah orang yang kini jadi peternak ayam dan burung puyuh ini.

Wongso, ditemui ketika sedang menjalankan mesin bubutnya, segera menghentikan genjotan kakinya. "Yah, beginilah pekerjaan saya tiap hari, yang sudah saya jalani lebih dari 30 tahun," katanya. Dan ia terheran-heran ditanya tentang payung Juwiring yang terkenal itu. "Sekarang payung dari sini sudah sama saja dengan payung dari mana-mana. Sudah biasa saja." Bukan karena payung Juwiring dikalahkan "payung kalong" impor berkain hitam berkerangka besi - yang kalau dikembangkan memang mirip seekor kelelawar. "Tapi dikalahkan oleh kita-kita sendiri," sambungnya.

Pak Tua itu lalu berkisah, mengulangi pernyataan Roesdi. "Dulu, semua payung Juwiring harus punya 42 ruji. Panjang ruji pun ditentukan: tak kurang dan tak lebih dari 50 cm. Benang pengikat ruji penyangga juga harus kuat, dan harus dirajut rapat. Pihak pabrik akan menolak payung dengan kerangka yang menyimpang. Ini untuk menjaga mutu," tuturnya.

"Seorang ahli payung akan sudah tahu, dari sosok payung itu saja, apakah sebuah payung bagus apa tidak. Yang bagus terasa halus, tapi mantap dan kuat siap dibawa berhujan-hujan dan berpanas-panas." Lalu, sambil memegang kerangka yang belum selesai dipasangi ruji, ia menyambung dengan mata yang redup: "Payung bikinan zaman sekarang terasa kasar dan ringkih. Kalau dipakai sewaktu hujan, apalagi ada angin, rasanya kok mau semplok." Istilah ini khas untuk payung - untuk menyebutkan payung yang rusak karena patah ruji atau terlepas dari bungkulnya. 'Kan di Jawa ada nyanyian: Nganggo payung semplok, turu omah bobrok. Artinya: memakai payung dobrak: dan…

Keywords: -

Artikel Majalah Text Lainnya

Zhirinovsky, Pemimpin dari Jalanan

1994-05-14Vladimir zhirinovsky, ketua partai liberal demokrat, mencita-citakan terwujudnya kekaisaran rusia yang dulu pernah mengusai negara-negara…

Janji-Janji dari Nigeria

1994-03-12Di indonesia mulai beredar surat-surat yang menawarkan kerja sama transfer uang miliaran rupiah dari nigeria.…

Negeri Asal Surat Tipuan

1994-03-12Republik federasi nigeria, negeri yang tak habis-habisnya diguncang kudeta militer sejak merdeka 1 oktober 1960.…